検索上位表示のために内部SEOでやるべき事

- 内部SEOでプラスに働く対策-48

- サイトのページ数

- サイト構造

- 有益なコンテンツと高品質なコンテンツ

- PageRankは均等に分配される

- パンくずリスト

- タイトルタグ内のキーワード

- URL内のキーワード

- 内部リンクのアンカーテキスト

- モバイル・フレンドリー

- 強調タグで囲まれたテキスト

- ALTテキスト内のキーワード

- グーグルから高い評価を受けているサイトへの外部リンク

- ドメイン名で記述されるキーワード

- 上位表示ページのキーワード数の影響

- HTTPS(SSL)の利用

- 情報の更新

- サイトの信頼性

- 独創的なコンテンツの作成

- キーワードの近隣性

- 検索フレーズの完全一致と部分一致

- Hタグ内のキーワード

- 細密な記事と文中キーワード率

- サーバーは国内でホストする

- ドメイン登録からの経過時間

- ウェブページの年齢

- コンテンツの補足

- YouTubeの利用

- ページ内のキーワード密度

- ページ上部のキーワード

- 内部リンクの質と数

- メタディスクリプションのキーワード

- サイト滞在(閲覧)時間

- リピートトラフィック

- サブディレクトリとカテゴリー化

- 表示タイトル前半部分のキーワード

- 文章、記事中のリンク

- リンクの場所によるSEO効果の違い

- コンテンツの見直し、再編集

- サブドメイン・サブディレクトリ中にキーワード

- Whois情報の公開

- 関連性のある外部サイトへのリンク

- コンテンツに対するHTMLタグの割合

- メタ・ディスクリプション [サイト説明文]

- リスト構造 [リストタグ]

- メタ・キーワード

- グーグルアナリティクス4 [GA4] ・グーグルサーチコンソール

- サイトマップ XML Sitemaps

- 国内サーバーの利用

内部SEOでプラスに働く対策-48

アルゴリズムに対しての色々な内部SEOの施策で共通する目標はユーザビリティです。下記の内部SEO対策は、すべての項目がユーザーに対してどれだけ利便性が高いホームページになっているかと言う事につながります。

上位表示される条件として、ホームページは使いやすい事が前提にあると捉え、内部SEO対策とは初めてホームページに訪れるユーザーに対しても、如何に「ストレスを感じる事なくサイトが使えるか」が施策の根本になります。

このページの使い方

- 下記タブをクリックする事で各LEVELが表示されます。

- タブのリンクより解説先に飛ぶ事ができます。

- 各LEVELの最後に[ページトップに戻るボタン]を付けています。

- LEVELが高い順に実践される事をお勧めします。

内部SEOでプラスに働く要因

サイトのページ数

ページ数が多いほど内部SEOで有利になるわけではなく、ページ数が多いほど有益な記事の数が多くなる確立が高くなると言う事です。グーグルは中身の無い「100ページ」より、洗練された「30ページ」の方がオーソリティは高いと判断します。やみくもにページ数を稼ぐのではなく、ユーザーが本当に役立つページを作るというのが正しい考え方です。

一般的に情報量が多い事はSEO上有利に働くとされていますが、これはあくまでもその情報の価値が高い事が前提です。

ダラダラと長い記事でページ数を稼ぐよりも、記事が簡潔であり、閲覧者さんが理解しやすく、またサイト構成が解りやすいホームページである事が重要であり、その上で情報量(ページ数のボリューム)が多いという事がSEO上有利なのです。

ページを急いで増やすな!ページの価値を優先!

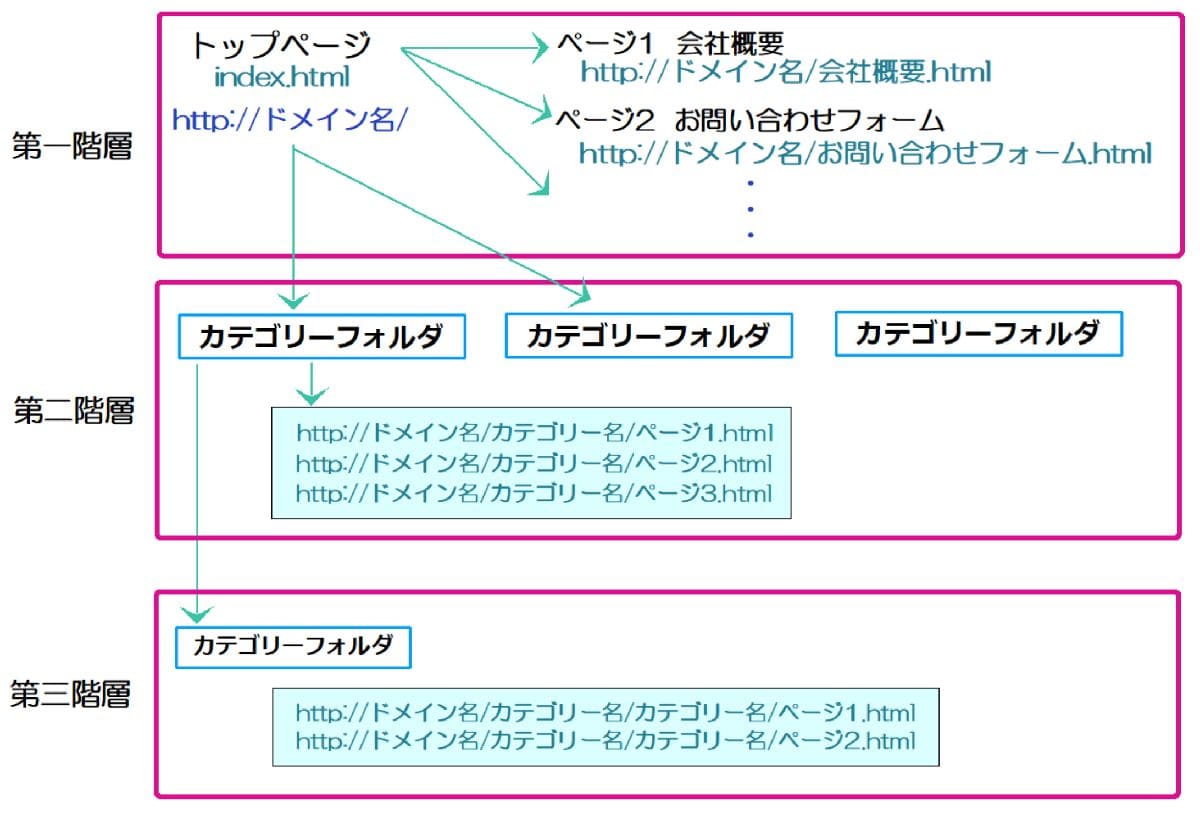

サイト構造

サイト構造が解りやすく、端的にカテゴリー分けされていて、「トップページ」でそのサイトに書かれている内容が一目で解れば使いやすいホームページだと言えます。またそのカテゴリーごとに整然と記事をまとめ、カテゴリー内のページ同士の関連性が深いコンテンツ作りを目指します。その上でカテゴリー内の各ページ間でリンクを付けます。

この当サイトもこのようなサイト構造になるよう努力しています。

グーグルのクローラーがサイト内を循環する場合も、サイト構造が優れている場合「くまなくクロール」する事ができます。良いサイト構成は、良いリンク構造になっているのでこのような事が言えるのです。

これは、インデックスされる事にも有利に働きます。ユーザーに優しいという事はグーグルにも有利になるという一例です。尚、サイト構造は第三階層までにして、あまり深くならないようにします。

トップページでサイト構造が一目で解るようにせよ!

有益なコンテンツと高品質なコンテンツ

グーグルはページのオーソリティを判断する上で、記事が「有益」である事と「高品質」である事の両方を切り離している可能性が高いです。有益であって、質が高いとはどういう事か「八百屋のホームページ」で例えてみます。

- 価格が絶対的に安い

- 新鮮な野菜しか売らない

- 店の人の対応が良い

- なぜか価格が落とせるのか!・・売れすぎているため

- なぜ鮮度が保てるのか!・・・・売れるから鮮度を保てる

- サービスで気配りをどのように心がけているか

- 生産者、産地を明確にしている。なぜその生産者、産地にこだわるのか

- 品質の高い画像、動画等を取り入れている

「有益」と「高品質」この2っを兼ね備えたコンテンツは、「ユーザーが他の人と共有したくなるコンテンツ」に化けます。どうしたらあなたのコンテンツがこのような状態になるのかを、突き詰めて考えるのがSEOです。

ホームページを作成しているあなたは、ある分野の専門家です。その知識を解りやすく、見やすく伝え、心に残る記事にする事がコンテンツ作りであり「コンテンツSEO」と呼ばれる手法です。これを実践しない限り、検索上位に表示されることはありません 。競合サイトのリライトなど言語道断です。参考にするのは他のサイトの構成とデザインだけです。

品質が高く有益な情報を発信せよ!

PageRankは均等に分配される

リンクジュース

サイトは高品質のリンクを多く受けるほど重要なページであるとアルゴリズムから判断されます。これはページランクと呼ばれページの重要性を10段階で数値化し、ページをランク付けしてそのページの価値をランク付けしています。かつては一般にページランクを確認できましたが2016年にページランクを更新することを停止し現在では情報公開を停止しています。

これはページランクが完全に廃止されたのではなく、グーグルはページランクを含む多くのアルゴリズムを駆使して、検索結果のランキングを計算しています。もちろん現在でも高品質なページから被リンクを受ける事はSEO上有効です。

被リンクがSEO上有効なのは、リンクを受けたページに、そのリンク元のサイトの権威や信頼性の一部が伝わるからです。その伝わった価値そのものを「リンクジュース」と呼び、ジュースはリンクによって受け渡しされています。

このようにホームページのそれぞれのページにはリンクジュースと呼ばれる「価値やオーソリティ」が存在します。それではみなさんが作成したホームページで一番強いページ、つまりリンクジュースが一番多いページは何処でしょう。

そのページは、ほぼ間違いなくトップページです。トップページは他サイトから被リンクされている可能性が高く、また下層ページから必ず [トップページに戻る] ためのリンクを受けているからです。この事からリンクジュースを一番多く受けているトップページがホームページ内で一番価値が集まるページになり、オーソリティが高くなります。

そしてページの価値、オーソリティが高い事を「ページランクが高い」と呼びます。グーグルではこの「価値」の事をコップの飲み物に例えてリンクジュースと呼んでいる訳です。リンクジュースはページの価値そのものと言う事です。

リンクジュースの分配

現在では廃止になっていますが、かつてはページランク・スカルプティングというリンクジュースを分配すると言う手法が存在しました。これは外部リンクから流れるリンクジュースをnofollow属性で制御すると言うコントロールです。

仮にあなたのサイト内でトップページ以外の下層ページの中で「ある1ページ」がすごく重要で、ページのランクを上げたいとします。この場合トップページのページのジュースを、その「重要なページ」に優先的かつ故意的に受け渡す事が可能な時代がありました。これをページランク・スカルプティングと言い、内部SEOの手法とされていたのです。

しかし、現在ではこの手法は廃止されたため、トップページが持つ「価値」は、各ページに均等に分配されていると考えて頂いて結構です。結局トップページが強ければ強いほど、他の各下層ページは均等に強いページになります。

- サイト作成の前にサイト構成の計画をしっかり立て、記事の内容を重複させない。

- 当初主要なページだけでアップロードしても良いが、ホームページの完成自体をあせらない。

- やみくもにページ数を増やす事ばかりを考えない。

- 時間をかけてでも読んでもらえるページ作りを心がける。

極端な言い方ですが、無駄なページを作らない事です。無駄なページにもトップページは均等に価値を渡しています。それなら無駄なページより他のもっと重要なページに価値を分配したほうがSEO上有効になるって事です。

長くホームページを運営していると、同じような内容のページが無意識に増えてきます。解析すると閲覧されていないページが存在します。酷な表現ですがSEOを意識するのなら、このようなページは削除してしまった方が良いと言えます。

また逆に、「価値の高い下層ページ」がある場合、そのページの価値がトップページの価値を押し上げます。そしてまたその価値は下層ページに均等に配られると言う相乗効果が得られます。このような事から、トップページを強くするためには下層ページが「満遍なく強い」と言ういう事がビッグキーワードで上位表示させるための条件になります。

アルゴリズムは各ページ対してクオリティが高い事を求めています。

このような事から、あるビックキーワードで検索順位1位に表示されているサイトは、そのサイト内の他のページもクオリティが高いと予想されます。すべてのページが厳選された有益な情報で記事が書かれている可能性が高く、そしてサイト構成もしっかりしていると考えられます。SEOのためにページ数を増やす事だけを目的としてはいけないのです。

ホームページ作成や更新の取り組み方として、上位表示のための作業は上記のような事に集約されていて、これは難しい事ではなく結構単純明快であり、すべてのSEO対策の手法の根本になっていると考えています。

その1ページをトコトン磨け!

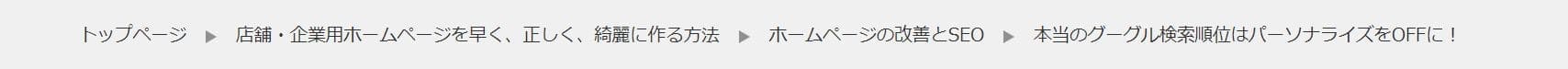

パンくずリスト

当サイトでは下記画像のこの部分がパンくずリストです。シリウス2ではパンくずリストは自動生成されます。

パンくずリストは見ての通りリンクで構成されていて、サイト閲覧者さんの道案内となり、サイト内の位置と階層の深さ表示します。これがあると閲覧者さんは安心してサイトを巡回する事が出来ます。

また、このパンくずリストはサイトの内部構造をグーグルに明確に伝え、内部SEO対策としても有効に働きます。この場合キーワードであるリンクテキストを正確に記述する必要があります。シリウス2で作成した場合パンくずリストは自動で生成されます。また最短ホームページテンプレートでもソースの記述により簡単に作成できます。

道案内もSEOの第一歩!

タイトルタグ内のキーワード

タイトルテキストはホームページで一番重要なキーワードです。このキーワードが検索結果で表示されるテキストになるため、的確にホームページの属性、性質を表すワードで記述する必要があります。検索者が検索窓に記述するワードと、タイトルテキストが近似するほど検索上位に表示される可能性が高くなるので色々な条件を考慮して文字配列を決めます。

また、検索結果の表示文字数には28文字程度の制限があるのでその範囲内でまとめます。

タイトルテキストを決める場合個人店舗では地域性を絞ってしまうのが第一条件です。半径何Kmに在住している人がお客様になるのかを把握しないと集客はできません。ホームページの立ち上げ当初で店名とサービス内容だけのタイトルでは検索結果で表示される事は無いと考えてください。全国規模のタイトルでは多数に埋もれてしまうのです。

検索表示されるためにタイトルテキストは都道府県名・市町村名・区名・駅名・etc 集客圏内を的確に表すのに一番理想的な記述を考えます。あくまでも検索者がどのようにグーグルの検索窓にテキストを入力するかを考慮します。

あなたの店舗名、会社名は全国規模で知られていますか?

店舗周辺の地域でさえ店舗名を知られていない場合、検索者が検索窓に店名を記述するわけがないのです。この事から、社名・店名はサイトタイトルに無くても良いぐらいで、サービス内容と地域を重視するべきです。店舗名は[H1]でも検索されます。それよりもまず「検索表示される事」とそのリンクがクリックされる事が優先されます。

それでもサイトタイトルで店舗名を記述する場合、サイトタイトルの先頭で店舗名を記述したいと言う気持ちは心情的に解ります。しかしアルゴリズムはタイトルの最初に書かれているテキストから順番に重要視しているのです。一度検索者の気持ちになってグーグル検索すると理解できると思いますが、知りたい情報は店舗名よりサービスと地域であるはずです。

酷な言い方ですが特に「新規の個人店舗」を立ちあげた場合、あなたのお店の名前など誰も知らないと言う事を念頭に置いてサイトタイトルを考えてください。検索者は自分が知っている情報しか検索窓に打ち込めないのです。

集客に店舗名は二の次!サービスと地域を先に書け!

URL内のキーワード

URLに記述されている文字配列もアルゴリズムはキーワードとして捉えています。ドメイン自体を選定するときは、ある程度サイトの性質を表す文字配列にしていると思いますが、ここでの注意点はドメイン以外のURLの記述です。

アルゴリズムは「リンクテキスト」と同じようにURLに書かれている文字配列で、ページの内容が把握できる事を望んでいますのでURLを表す小文字英数字を「キーワード」にする事が内部SEO対策になります。

例として今ご覧になっている当サイトのこのページで説明します。

このページのURL(あなたが今見ているブラウザの検索窓を確認して下さい)

http://softsate.info/algorithm/internal-plusfactor-algorithm

| カテゴリー名 | algorithm | グーグルアルゴリズム |

|---|---|---|

| ページ名 | internal-plusfactor-algorithm | 内部のプラス要因 アルゴリズム |

| ドメイン | softsate.info | ソフトで満足 インフォメーション |

「ソフトで満足するための内部SEOのプラスになる要因のインフォメーション」

このようにURLにも適切なキーワードを入れアルゴリズムに何について書かれたページであるかをアピールする事が内部SEOになります。シリウス2ではデフォルトでページ名が[entry]、カテゴリー名が[category]となっていて、最短ホームページテンプレートではページ名が[page1]となっています。この文字配列を上記のように書き換えると言う事です。

このような事から私は、カテゴリーページや下層ページ名の英語表記のために英訳のサイトをブラウザのお気に入りに入れています。「Weblio 翻訳」さんから当サイトで紹介して欲しいとオファーがありましたのでそのリンク貼ります。

ページ名はすなわちURL!記事内容と関連させろ!

内部リンクのアンカーテキスト

グローバルメニューはもちろんですが、記事中のリンクやフッター、サイドバー等でテキストをリンクにして他のページに飛ばす場合は、そのリンクテキストを見ただけでリンク先の記事の内容が予想できる文字配列にします。

- 良い例・・・お問い合わせフォームはコチラ

- 悪い例・・・お問い合わせフォームはコチラ

リンクテキストは「ココ」「コチラ」「クリック」など曖昧な言葉を使わないようにします。クローラーは内部リンクでサイト内を循環していますので、リンク先がリンクテキストと関連している事が必要で、これによりリンク先の記事内容をクローラーが認識できるということになります。また、このようにしておくと閲覧者にもユーザビリティとして有効です。

リンクテキストはクローラーの通り道!

モバイル・フレンドリー

以前ではグーグル検索した場合に、検索結果表示のタイトルの横にスマホ最適化ラベル [スマホ対応] が表示されていた時期がありました。しかし現在ではスマホに最適化されていて当たり前と言う理由でこのラベルは廃止されています。

またグーグルは携帯端末にホームページを対応させるシステムとしてレスポンシブウェブを推奨しています。レスポンシブウェブはCSSにより、どのようなブラウザの大きさでも最適表示させるという技術です。このような時代の流れに追従して、シリウス2のように標準でレスポンシブウェブを装備しているサイト作成ソフトが多く見られるようになりました。

モバイルファースチインデックス

グーグルは以前のようにPCではなく携帯端末でサイトを評価している

モバイルファースト・インデックスは、グーグルが2018年から導入している検索エンジンのアルゴリズムの一部で、これは閲覧者がモバイルデバイスを使用してホームページを閲覧することが増えている現状に対応するために開発されました。

このインデックスでは、グーグルがサイトを評価する場合に携帯端末を優先してクロールおよびインデックスするため、モバイルフレンドリーなサイトが検索結果で優先される傾向があります。これにより携帯端末ユーザー向けのサイトのデザイン、機能性が向上し、検索結果がユーザーのデバイスや環境に合わせて適切に表示されるようになったという事です。

携帯端末表示がサイト評価の対象 !

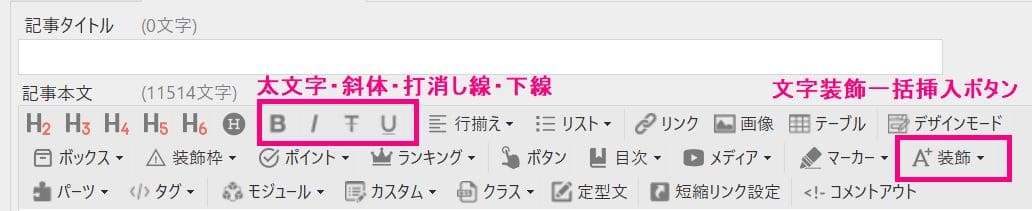

強調タグで囲まれたテキスト

強調タグは記事本文中でテキストをマークアップしそのテキストが重要なキーワードである事をユーザーに認知させる役割りがあります。サイト閲覧者に目立つようになり、アルゴリズムに対してもキーワードとして重要度をアピールできます。

強調タグ

- 太文字・・・・<b>strong</b>

- 下線・・・・・<u>U</u>

- 斜体・・・・・<em>em</em>

- 大きい文字・・<span style="font-size:18px;">font-size</span>

強調タグはページの方向性や主張をより明確にクローラーに読み取ってもらう事が目的であり、内部SEO対策になります。また画像が少なく文章量が多いページでもデザイン的に引き締まった印象を閲覧者に与え、記事が読みやすくなります。

また、グーグル検索でサイトが表示された場合、その下にメタディスクリプション(説明文)が表示されますが、その際キーワードが太文字になる場合があります。この装飾についてはアルゴリズムが自動で表示させています。

強調させたキーワードテキストはクローラーに訴える!

ALTテキスト内のキーワード

作成ソフトで画像を表示させる場合、ALT属性を正確に記述するようにします。アルゴリズムは画像で表示されるテキストやデザインの意味を判断できないので、ALT属性で画像がどのような状態であるのかをクロ−ラーに伝えます。

このように正確にALT属性を記述しておくと、画像がうまく表示されない環境のユーザーに対応できますし、最近では画像・動画でグーグル検索をする人が増えているので、その画像が検索結果に表示されアクセス数を稼ぐ事もできます。

クローラーに画像を語れ!

グーグルから高い評価を受けているサイトへの外部リンク

本来外部へのリンクは自分のサイトのオーソリティ(パワー)を外部に流出させる(渡してしまう)行為になる可能性を持っています。(これをランクの流出と呼びます。)逆に被リンクを受けるとサイトの価値は確実にあがります。

しかし外部リンクをつけた場合、「リンク先のサイトの価値が高い場合には、外部リンク自体がユーザビリティに優れるため価値を認める」とグーグルは公表しています。要するに本来外部へのリンクはその状況によってはSEOで不利になる場合も稀にあるが、クオリティの高いサイトへの外部リンクにおいては、自分のサイトの価値も高くなるという事です。

当サイトも外部リンクはかなりの数があります。しかし解析ではその外部リンクがマイナスであると感じた事はないです。

そもそもグーグルは、世界中のサイトがリンクでつながっている事を望んでいます。その事が優良なサイトを割り出す要因であり、またサイトをランク付けする根本である事は昔から変わっていないと考えられています。このような事からユーザーのために必要であると感じるのであれば、外部サイトの質を厳選した上で積極的に外部リンクを採用した方が良いです。

外部リンクはリンク先サイトを厳選するべし!

ドメイン名で記述されるキーワード

前述しているURL内のキーワードはページ名やカテゴリー名のキーワードについてですが、今回はドメイン名で如何にSEOで有利になるキーワードを記述するのかと言う解説です。「後で変更できない」のでしっかり考慮する必要があります。

これからサイト作成のためにドメインを取得しようとしている方は、ドメイン名にサイトのキーワードを入れる事をお勧めします。少なからずSEO対策としての恩恵は受ける事ができます。ここで考慮して頂きたいのが、どのような文字配列がサイトのキーワードになるかです。特に個人店舗の場合はその会社名・店舗名がキーワードになるかという事です。

ユーザーのグーグル検索キーワードでは、よほどの有名店やチェーン店でない限り、個人店舗名が打ち込まれる事は稀です。これはユーザーが店舗自体を探しているのではなく、今すぐ必要なサービスを探しているからです。

なので、店舗名自体をそのままキーワードと捉えてドメインの文字配列にする事に意味があるかを考えて下さい。私は個人店舗の場合のメインキーワードはサービスそのものになると考えています。店舗がユーザーに何を提供するかです。

一例をあげますと、アイフォン修理の店舗のホームページを作成すると仮定し、店舗名がオレンジとします。この場合どうしても、orange.comのように、店舗の名前をメインにドメイン名を記述したいと考えるのが心情です。

しかし実際にはオレンジは食べ物であり、アイフォン修理とは無関係です。店舗が果物屋さんならこれで良いかもしれません。しかしアイフォン修理の店舗のドメイン名は関連する用語であるrepair(修理)やiphoneを取り入れるべきです。

このようにキーワードの関連付けの癖は、グーグルにサイトを正確に認識してもらうために実践した方が良いです。

この場合私がドメイン名を決めるなら、iPhone-repair.comとします。店舗名も入れるならiphone-repair-orange.comですが、これはURLが長くなるので却下します。このような事はサイトタイトルやページタイトルを決める場合も同様です。

しかし、どうしてもお店を新規に構えたり、独立された方は、店舗名を前面にアピールする傾向にあります。お気持ちは解るのですが、この考え方ではダメなのです。全般的にキーワードの選定では、あなたのお店の名前など誰も知らないと言う現実を受け入れ、サービス内容を優先します。自己満足とSEO対策を混同しないようにして下さい。

あなたがお店探しする場合、知らない店の名前を検索窓に打ち込めますか?と言う事です。

しかし例外もあります。法人で取引先が多く、会社の名前にステイタスを持たせたい場合は別です。特にco.jpドメインの場合は上記の限りではありません。法人ではドメインからメールアドレスを複数作成される方が多いと思いますが、これは顧客や取引先へのアピールやユーザビリティが高くなる事からドメイン名が会社名である事にメリットがあるはずです。

ドメイン名は提供サービスで決めろ!

上位表示ページのキーワード数の影響

トップページも含め、複数のキーワードで上位表示されているページが存在した場合、そのページは他のページの価値を底上げする可能性があります。それではこのような価値のあるページをどのように作成したらよいのでしょうか。

サイト内のそれぞれのページの作成で、意識しなくとも「出来の良いページ」がある確立で自然発生的に生まれるものです。すべてのページで時間をかけて丁寧に記事を書いたとしても、自分自身での評価とは裏腹に、意識していなかった思いがけない「あるページ」が上位表示されるという現象を私自身が何度も経験しています。

結構気合を入れて書いた記事より、肩の力が抜けていて、思うがままに書きなぐった文章に対してグーグルが反応する事が多かったです。恐らくこのような記事は感情移入されていてオリジナリティに優れる事が原因だと気付きました。

そしてこの現象で発生するページの多くが複数のキーワードでヒットしています。アルゴリズムのページ数の考え方については前述していますが、頑張ってたくさんのページを作る事がSEO対策になるのはこの事も理由のひとつになる訳です。

また複数のキーワードでヒットするページはサイト全体の価値を押し上げる効果があるとグーグルは発表しています。

そこで価値の高いページを解析で発掘します。アクセス解析のGA4やサーチコンソールが必要になってくるのはこのためです。自然発生する価値の高いページは狙って生まれるものでは無く、これをコントロールする事は難しいでしょう。

価値の高いページが発生した場合、どのように生かすのかと言うと、そのページを元に関連するページを新たに作成し、リンクで繋ぐ方法が考えられます。この場合、重複記事にならないようにします。またそのページでヒットしているキーワードを探し、それぞれのキーワードで新しいページを作成します。何なら新しいカテゴリーを作成しても良いくらいです。

この理由はあなたがその分野に関連するコンテンツに対して、優れた文章を書ける可能性が高いからです。これは自分で気付かない部分である事が多く、その分野に対する得て不得手ではありません。そのような意味でも解析が必要なのです。

あなたにとって、そのキーワードが得意分野であると言う事になります。

ヒットするページが見つかった場合、その分野を基点としてサイトを更新していく事が内部SEOにかかわるキーワードの上手な利用の方法であると考えています。実際当ホームページはこの手法で更新し、記事を増やすようにしています。

そもそも価値の高いページを作成するためにはどのような姿勢で望めば良いかと言う事ですが、コツとしてはSEO対策としての作業であるという意識を無くして、自分の経験を他人のメリットに変えるという建付けで記事を書きます。例えば自分が犯した失敗を経験談として、同じ過ちを他人が犯すのを予防するための手段を記事にするなどが挙げられます。

この方法は実績のある手法で、グーグルアルゴリズムにも準拠しているので、ぜひ実践される事をお勧めします。

- 上位表示のページを見つける。

- 複数のキーワードを拾い出す。

- 関連キーワードを調べる。(下記関連ページのツール)

- それぞれのキーワードで新たにページ、カテゴリーを作成する。

ここぞ!というページはトコトン作り込み、他のコンテンツに展開せよ!

HTTPS(SSL)の利用

現在ではほほとんどのサイトがhttpsで始まるURLになっていて、この事が検索順位に与える影響が大きくなっています。通信が保護されているサイトは信頼できるサイトとして第三者機関から承認されていて、安全性が高いサイトとしてグーグルが認識しているからです。httpsは通信データを暗号化しているという事で概要を下記で解説しています。

大規模サイト、ECサイトや金融に関わるサイト等、個人情報を扱うサイトで通信保護は必須になっていますが、個人店舗や小規模な会社のサイトでもページ数に関わらずhttps化は重要なSEO対策のひとつになります。SEO対策というよりも、サイトが暗号化されていないことがグーグルのSEO最適化基準に反しマイナス要因となってしまうのです。

グーグルは「httpsが検索上位表示の条件のひとつになる。今は小さな要因のひとつだが、今後拡大されるであろう」と正式に発表しています。初心者の方でも「さくらサーバー」では簡単に通信保護の設定ができるのでお勧めしています。

httpによる通信の安全を確保するため、SSL/TLSによりデータを暗号化しセキュリティを強化したもので、ネット通信上での個人情報などを保護します。WebブラウザとWebサーバ間で暗号化通信を行い、個人情報、クレジットカード番号などが第三者に盗み見られないようにできる。現在ではレンタルサーバーで簡単に設定する事ができる。

SSL/TLSとは暗号化通信を行うためのプロトコル。httpsの [s] はSSLの頭文字。現在ではTLSが主流になりつつあります。プロトコルとはネットワークでの通信に関する規約の事です。

個人情報が係わる重要なページだけではなく、サイト全体をhttpsで配信する事。

- 誰がサイトを運営しているのかを証明

- サイトの実在性を証明

- 運営組織が、ドメイン名の使用権があることを証明

「SSL暗号化通信」と「実在証明」の2っが確認される事ではじめて安全なサイトであるという考え方です。通信だけが安全であっても、そもそも運営する会社自体に悪意があり、信頼性がなければSSL化する意味がありません。最終的にこのような事実を第三者機関である「認証事業者」に依頼し証明書を発行してもらいます。

サイト運営でHTTPS化は必須!

情報の更新

検索エンジンは定期的に更新されるコンテンツを好みます。サイトの情報が常に最新であるという事はユーザーにとって有益であり、そのためにサイトを更新する事は検索上位表示の条件であると言えます。そもそも古い情報や過去のイベントのままではユーザーはサイトの信頼性に疑問を抱くため、定期的な更新とサイトがアクティブである事が重要になります。

もちろん古い情報を正しく修正する事以外に、それに付随する新しいコンテンツを随時追加していく事もSEO対策になります。またサイトに新しい情報を追加することで、訪問数が増えサイト滞在時間も長くなる可能性が高まります

ブログサイトでは最新記事の追加でコンテンツが新鮮で斬新なら、その即キーワードで上位表示される場合があります。これと同じ事がHTMLサイトでも発生するので、サイトの性質にもよりますが最新のトピックや話題に関するコンテンツを常に提供するという意識を持った方が良いです。検索エンジンは新しいコンテンツやトレンドに敏感に反応しているのです。

これは検索アルゴリズムが、トレンドやユーザーの検索クエリの変化に対応できるように調整されているからです。この対応はリアルタイムでありユーザーが最新の情報に関する検索を行った際に最適な検索結果が返されると理解してください。

サイト情報は新鮮に保つべし!

サイトの信頼性

アルゴリズムはサイト自体が有する信頼性を次の分野から判断し、検索結果の順位に反映させていると言われています。誠実にビジネスを行っているのなら、サイト運営者の情報はユーザーに対して公開するのは当然であると言う考え方です。

- 店舗や会社の電話番号や住所

- 責任者、運営者の名前とプロフィール

- 店舗や会社のスタッフの名前と役職、プロフィール

- About usページ [サイト運営者情報]

- アクセス可能なコンタクトページ [お問合せページ]

- 会社沿革、取引先情報

- プライバシーポリシー [個人情報保護指針]

- コピーライト表記 [著作権表示]

- フリーダイヤル

- 各ページ執筆者

著作権法に基づき著作物の所有権を主張する記述です。一般的に、Copyright (C) の表示、制作者の名前、制作年などが含まれます。これにより、他の人がその著作物を利用する際に所有権を主張できます。コピーライトは通常フッターで表示し、シリウス2ではこのコピーライトは西暦を含め自動で表示され、当サイトの場合次のような表記になります。

当サイトのコピーライト表記

Copyright (C) 2024 ホームページ作成ソフト シリウス2で店舗・企業サイト作成 All Rights Reserved.

フリーダイヤルの有効性

既存の固定電話がないと契約できないため、ビジネスの拠点があると推測できる。

また、About usページのようなサイト運営者の情報がどれだけ開示されているかがサイトの信頼性につながります。アルゴリズムはその「開示の情報量」を見て信頼性を判断し、上位表示の条件にしているという事です。

それと運営者の顔写真を掲載する事も信頼性を得るのに有効とされています。この事には抵抗のある方もいらっしゃると思いますが、顔写真の近くにプロフィール、経歴、学歴、代表者挨拶などを掲載する事で、よりサイトの信頼性が増します。逆に名前がニックネームで、顔がアバターである無料ブログでは、アルゴリズムに信頼を得るのは難しくなります。

晒せる情報は全部見せろ!

独創的なコンテンツの作成

知識のインプットで注意すること

いくら頑張ってページ数を増やしても、その記事のボリュームがアルゴリズムに評価されない事もあります。これは他のホームページで似たような記事があったり、自分のホームページ内でコンテンツが重複している事が原因と考えられます。

すべてのページで独創的な記事を書くのは難しく、そもそも人は天才で無い限り0から何かを生み出す事はできません。独創的な事は数々の模倣を経て、それを自分なりに解釈して確立していくものだと思います。模倣が根本にあるため、この模倣であるインプットが多いほど、その情報に対して自分の考えが深まり、自分の意見として記事が書けるようになります。

私は新しい記事を作成する際に他のサイトを参考にする場合は、同じサイトを読み込まないようにしています。ポイントだけをさっと読んで、事実のみを知識として取り入れるようにしています。これは故意にマネをする気がなくても、その文章が無意識の内に頭に強く残る事により、言葉の表現方法まで似てしまって、同じような記事になってしまうからです。

それと信頼できそうなサイトであってもその記事が間違った表記である事も何度か経験している事も理由です。

また、同じ記事でも見る角度によって内容が違って見える事もあります。このような事から執筆というアウトプットで、色々な解釈が出来るようになるため、色々な媒体から情報をできるだけ多く入手する必要があると思っています。

人間の脳みそは考える事に対してエネルギーを大量に消費するのでそれを避けようとする習性があり、自分にその気がなくても脳みそ自体が楽な方向に向かいたがるのです。この脳の習性で他人の書いた記事を一度読み込んでしまうと、脳の省エネのために、その気が無くても自然に読み込んだ記事と文脈や言葉尻まで似てしまうと言う傾向があります。

ホームページの構成やカテゴリー分けの方法は、検索上位に表示されているサイトを参考にする事が、今後自分のサイトの更新にも役立ちますのでOKだと思います。しかしそのサイトの記事を読んだ直後に記事を書かない事をお勧めします。記事を書くのは多くのインプットで自分の方針やコンテンツ全体の構想が確立されてからにして下さい。

このような事から、自分のサイトは自分だけの知識と発想で、何にも頼らず記事を書く事がSEOの基本だと言えます。しかしこれは難しい事なので、なるべく記事がオリジナルであるように努力するという事だけは把握しておいてください。

アルゴリズムを反応させるコツ

私の経験ですがカテゴリーで10,000文字の記事を10ページ作成しても検索エンジンに反応しない事もありました。また逆に1ページで5,000文字程度の記事が検索順位で1位に長い期間表示されているページもあります。

ホームページの更新を繰り返しているうちに気付いた事があります。それはアルゴリズムは感情の移入した記事に対して敏感に反応するという事です。感情とは自分自身の思いです。嬉しい、悲しい、怒り、などですが、このような気持ちの入った記事は体感、経験から生まれるため、独創的であるとアルゴリズムが判断していると解析結果から感じます。

この事をこの当サイトで例をあげてみます。私はこのサイトでお勧めしていないソフトのひとつにホームページビルダーを挙げています。実際自分でホームページビルダーを使ってみて、使いにくいしイヤな思いを何度もした事から、同じ経験を他の人にしてもらいたくないという思いが強くあり、その感情を記事にぶつけるように書きました。

このホームページビルダーというソフトは私自身が他の人にお勧めできないので、別に検索で上位表示されなくても良かったのですが、逆に検索エンジンでは「ホームページビルダーお勧めしない」というキーワードで1位になっているのですね。

関連している他のキーワード(リンクは別窓で開きます)

上記のキーワードで検索すると当サイトページが全て1位で表示されます。

このような感じでホームページビルダーを含む複合キーワードで検索1位のキーワードが17個以上ある状態です。単独キーワードのホームページビルダーだけで検索しても、本家のジャストシステムが表示されている次順の4位で検索表示されていた時期もあり、Wikipediaより上位表示されていました。これは私がホームページビルダーを使い倒した結果です。

このページがヒットした理由は、自分の経験、体感、による感情をまともに前面に押し出した記事になっているからと予測できます。記事が自分の経験なので独創的になると言う例です。このページが強くなった事により、他のページの評価も押し上げ、アルゴリズムがサイト全体での評価値を高い水準で認めてくれる可能性が高くなるのです。

このような経験に基づく記事は「他人には書けない」という事が重要なのです。なので他人のサイトの記事は本来読まないほうが良いですし、そこからは独創的なコンテンツは生まれないと言う事がお解かり頂けると思います。

自分の経験をもとに感情を込めて書いた記事がトップに踊りでる!

キーワードの近隣性

ローカルSEOとは、地域性に特化したSEOのことで、グーグル検索結果で上位表示させ、またグーグルマップ検索結果で優先的にマップ表示されるように、キーワードの最適化を行うことです。ローカルSEOはGoogleビジネスプロフィールの情報が表示されますので、プロフィールを出来る限り「詳細」でかつ「正確で最新」の情報にしておくことが必須です。

ローカルパック表示とはグーグル検索で地図と共に3っの店舗情報がセットで表示されます。具体的には、店舗名、レビュー評価、住所、営業時間、電話番号、写真などが、閲覧者が比較検討しやすいようにまとめられた情報表示です。

キーワード : 東京都のおしゃれなカフェ

サイトのタイトル、見出しの記述で特に地域性が高い場合では、キーワードで地名と業種名を接近させて使う事がSEO上有利になります。地域性が高い業種と言えば、「店舗系」が挙げられますが「学習塾」などはその典型です。

飲食店も地域性が高く、小売業、ガソリンスタンド、美容関係、士業なども含まれます。

特に個人店舗ではビジネスの拠点から半径何キロが営業範囲になるのかを意識したキーワードで攻める必要があります。特に「ホテル、旅館等」では様々な要素を考慮する必要があります。地域性がキーワードに不要な業種に「通販」が挙げられます。もちろん当サイトのようなアフィリエイトサイトでは地域性を意識する必要は全くありません。

例として「整骨院」の地域性をキーワードで範囲を考慮してみます。よほどの有名店ではない限り、新規のお客さんを獲得するためのホームページであれば、半径20kmくらいが限界で、最低値が5km程度想定されると思います。

次に検索者さんであるユーザーが、整骨店を探す場合にどのようなキーワードを検索窓に打ち込むか想定してみてください。この場合大阪に住んでいる人が、「大阪府 整骨院」と検索すると考えられるでしょうか?

店舗規模にもよりますが、府や県の規模ではなく、「市町村単位」または「鉄道の駅名」になるでしょう。

「駅名+整骨院」「○○市+整骨院」でローカルパック表示されればホームページでの集客が期待できます。大きい地域で勝負しようとすると集客は苦しくなります。あなたの顧客は日本全国を対象とする必要があるのかという事です。

そして次に「キーワードの近隣性」ですが、タイトルや見出し、また記事本文中に、表示させたい「地名」と「整骨院」というキーワードを近隣させて記述する事が重要になります。また、関連したキーワードを並べることも有効です。

- 近隣性が無い・・○○整骨院は保険利用可能です。交通便利、アクセスは渋谷駅スグ!

- 近隣性が有る・・渋谷駅近!○○整骨院 超便利交通アクセス/保険利用可能!

「業種」プラス「地名、駅名」を常にセットで「自然に記述」にする事で、ユーザーが検索窓に打ち込むキーワードと記事中キーワードが一致して、検索上位表示される仕組みで、これは集客に直結するテクニックなので重要です。

もっと近距離圏が集客範囲なら「整骨院」プラス駅名・市町村、バス停、著名な建物、ビル名、道の通り名、交差点名、などをミックスして記事を作成する中で、これらの複合キーワード同士を記事中やタイトルテキスト内で近接させます。

より多くの「場所的キーワード」と「業種キーワード」を近接させて記事を作成する事で、キーワード間の関連性が強くなります。キーワードの近隣性とは自然言語処理や機械学習の文脈で使われる概念で、検索エンジンは、キーワードがどのような配置であるかを解析し、そのページが特定の検索クエリに関連しているかどうかを判断していると言う事です。

近隣性はタイトル内、見出しタグ内、または記事本文で効果があるので実践してください。注意点としては同じキーワードを連続させたり、同じ文節を繰り返したりせず、あくまでも読者が自然に読めるキーワード配置として記述します。

地域性の高い個人店舗サイトでは業種と地域性キーワードを近隣させろ!

検索フレーズの完全一致と部分一致

検索フレーズの完全一致は、特定の検索クエリにおいて、検索結果がそのフレーズと完全に一致する場合にのみ表示される検索エンジンの機能で、これによりユーザーが特定の情報を正確に見つける事ができます。このアルゴリズムに対する対応はタイトルや見出しの書き方のコツにつながります。例として今回は「学習塾」の集客のホームページで考えます。

検索アルゴリズムは、サイト本文中に書かれているキーワードやH1などの見出しタグ内の文字配列を把握しています。そして検索するユーザーが検索窓に打ち込む言葉と、サイト内のキーワードが一致した場合に検索でサイトが表示されます。完全一致は検索エンジンのアルゴリズムの一部であり、検索フレーズの完全一致だけで順位を決定するのではありません。

検索結果で上位から何番目で表示されるかは、そのサイトの価値によってアルゴリズムの総評で判断されます。

今回はこのアルゴリズムが検索結果の順位を決定する前にどのようにサイト内のキーワードを認識しているかという判断の話であり、ここで検索フレーズの一致というキーワードの概念が関係してきます。アルゴリズムは日本語の同意語や類似語を認識していますが、当然それより検索フレーズが一致している方が検索表示されやすいというルールだと言う事です。

「個別学習」「個人指導」「成績アップ」「低価格」「グループ学習」「受験」「試験」「合格実績」「入会費無料」「大学」「高校」「中学」「資格」「入会費無料」「体験入塾」

「効果的/授業」「高校受験/偏差値」「合格/目標達成」「有名国立大学/合格」

「学習塾」の場合上記のような「キーワード+地名/地域+学年」で検索される事が予想されます。その文字配列と全く同じ並びで、ホームページ内のタイトル/H1や、また文中に記述されている事が理想です。これがフレーズの完全一致です。この場合サイトの価値が高ければ、そのキーワードでそのページが検索1位で表示される確立が高くなる事が予想されます。

例えば上記の単独キーワードで「個別学習」「成績アップ」がサイト内のあるページ内のキーワードであったとします。でも検索者さんが「個別指導」「成績保証」と検索窓に打ち込んだ場合は、キーワードが一部ズレている事になります。

これがクエリの部分一致なのですが、キーワードが完全に一致しなくてもアルゴリズムは日本語の言葉の意味や類似語を理解しているため、サイトの価値が高ければ検索結果として上位表示させる判断能力を持っています。

検索では部分一致より完全一致の方が有利になります。この事からキーワードプランナーを使ってキーワードの月間検索数を調べてサイトタイトルやページタイトル、見出しタグなどを記述する事は、確実に有効なSEO対策になります。

完全一致と部分一致の概念はサイトの価値が高くなると関係なくなります。コンテンツが充実し、有益なホームページであるとアルゴリズムに判断されると、例え部分一致であっも、完全一致の他サイトより上位表示されます。グーグルに準拠したサイトを作成し、サイトの価値が高くなるとキーワードの一致を考える必要はなくなるのです。

有益なサイトはキーワードの概念を超えて上位表示される!

Hタグ内のキーワード

まずH1はページで一番重要な見出しになりますので、ここに記述するテキストを読んだだけで、ページの内容が把握できるようにキーワードを考えます。Hタグに記述できる文字数は、グーグルが検索結果のテキストのポイントの大きさを頻繁に変更するので一概に言えませんが、現時点では28文字以内で記述しないとそれ以降は途切れてしまいます。

それを踏まえた上で、H1はページの主題を簡潔かつ明確なテキストで記述する必要があります。またH1はそのページの他の見出し(H2、H3など)との一貫性が求められます。これはH1タグが主題である事に対して、その主題に関連するサブトピックが、他の見出しで展開されるように記述するということで、これは新聞や書籍の見出しと同じ理屈なのです。

またH1タグは基本的に各ページ1っというルールがネット検索などでも暗黙の上で成り立っていますが、グーグルはH1タグがそのページに複数必要であるなら、2っでも3っでもOKであると公式に発表しています。このグーグルの公言はあくまでもSEO対策のためではなく、必要に応じてという前提であり、ユーザーが使いやすいのであれば良いと言う事です。

Hタグは互いに関連性を持たせページのコンテンツ内容を端的に表すテキストで記述せよ!

細密な記事と文中キーワード率

古い仕様のアルゴリズムでは、記事中のキーワード率が4%程度で、一番SEO効果が高いとされていました。これはただ単にアルゴリズムがキーワード出現率を計算していただけで、文脈や記事の価値を正確に判断されていないと考えられます。

また、それより以前では、記事にーワードを詰め込むだけで上位表示される時代もありました。

しかしアルゴリズムの進化により現在では、今までのテクニックが通用しなくなりました。記事中にキーワードがたくさんあるという事よりも、いかに記事自体が、具体的に、解りやすく「細密」に書かれているかが重要になってきています。

細密な記事 = [具体的 + 解りやすい] = 有益な記事

アルゴリズムはコンテンツ自体の有益性が高いほど、そのキーワードで上位の順位で検索されるように、記事の内容の価値を正確に判断している事になります。SEO対策を記事の書き方に求めるなら、キーワードの出現率などにこだわるのではなく、有益な情報を解りやすく閲覧者さんに対して、どれだけ伝えているかという事に尽きるい言う事です。

記事の質が高いとキーワードの価値も高くなる !

サーバーは国内でホストする

サーバの地域性や信頼性、稼働時間などがSEOに少なからず関わっています。地域性については、日本語サイトなら国内サーバーが有利であり、またサーバー会社のバックボーンがしっかしているのにこした事はありません。

なので国内自社データセンターでデータを扱っているレンタルサーバーと契約する事をお勧めします。オーガニック(クエリ)検索では、あきらかにサーバーのデータセンターの位置が検索結果に影響を与えています。月々のレンタル料金が安くても海外サーバーの利用はお勧めできません。信頼性の高い実績のある安定した国内サーバーで契約した方が良いです。

サーバーのデータセンターの位置が検索結果に影響を与える理由としては、検索エンジンがユーザーの地理的な位置に基づいて検索結果をカスタマイズして提供する場合があるためです。検索エンジンは特定の地域におけるローカルなニーズや関心事に関連するコンテンツを提供するために、地理的な要素を考慮しているのです。

また、検索エンジンはユーザーに最適なパフォーマンスを提供するために、ユーザーからのリクエストに対して物理的に近い場所にあるデータセンターからコンテンツを提供する事もあります。物理的なサーバーの位置が検索結果に直接的に大きな影響を与えるとは言えませんが、ユーザー体験やパフォーマンスの観点から、多少でも検索に影響があると言う事です。

国内サーバーで契約するべし![信頼性/価格/機能/歴史/安全対策/地震対策]

ドメイン登録からの経過時間

ドメイン登録されている期間は、そのドメインが信頼できるかどうかを判断する上で一定の指標であり、サイトを評価する際に考慮される要素になります。これはドメイン登録からの経過時間が長くなるほど、そのドメインが不正な活動やスパム活動に関与していない可能性が高いことを示唆し、サイトの正当性が認められる傾向にあるからです。

しかし早い時期にドメインを取得することが即SEO対策として有効であるかどうかは、比較する手段が存在しないため断言できないはずです。一部ネット上のSEOインフルエンサーは、ドメインの年数がSEOに影響を与えると主張していますが、サイトの評価は他の多くの要因と組み合わさって判断されることが一般的であると言う事は間違いありません。

SEO対策とは小さなやるべき事をコツコツ積み上げて地道に作業していく事でサイトの価値を上げると考えるなら、ドメインを速い時期に取得する事もその内のひとつであると考えても良いと思っています。しかしサイトの価値が評価されるほとんどの要素はユーザビリティや信頼性、独自性などのコンテンツの質、バックリンクの質であると言えます。

このような事からSEOにおいて、早い時期にドメインを取得することが有益であるかどうかは、その他のSEO戦略や競合状況によって異なるはずです。総じて新しいドメインが不利になるという事ではなく、優れたコンテンツや他の適切なSEO戦略を実施することで、良好な検索エンジンのランキングを獲得することができると私は考えています。

個人店舗のホームページを作成する場合では、それほどドメインの文字配列を決めるのに時間はかからないはずです。なのでサイト作成を決断した時点で、作業を始める前に先にドメインを取得しておく事は、わずかですがSEO上プラス要因になります。マイナス要因にならない事は確定しているので、先にドメインを取得する事は良い事だと結論付けしておきます。

新サイト作成では文字配列が決まったら即ドメインを取得せよ!

ウェブページの年齢

「新しい記事」と「古い記事」

前項で検討したようにドメインの場合では長く運用している方がサイトの信頼性の面でわずかですがグーグルに評価されます。それでは「新しい記事」と昔に書いた「古い記事」のどちらが検索結果で有利になるでしょうか。

結論から言いますとSEOの観点から言えば、一概に「新しい記事」と「古い記事」のどちらが有利かということはありません。両方のタイプの記事にはそれぞれに利点があります。ただ更新の方法や記事のカテゴリー分けに工夫が必要です。

新しい記事は最新の情報をカバーしている可能性が高く、ユーザーに役立つ情報を提供できます。また検索エンジンは新しいコンテンツを頻繁にクロールし、インデックスに追加する傾向があるので、検索で上位表示される確立はあがります。

古い記事は長期間にわたって存在し、多くのユーザーによって参照されてきた可能性があります。そのため、古い記事は信頼性が高く、検索エンジンの評価が高まる場合があります。記事の信頼性が向上すると言う事です。

検索エンジンのアルゴリズムは、古い記事に対しても記事のクオリティが高い場合は、その価値の認識を持続します。特に、歴史的なトピックや永続的な関心事に関連する古い記事は、有益な情報源と見なされる場合が多いです。

したがって、SEO対策の観点からは、新しい記事と古い記事の両方を最適化して活用することが重要です。新しい記事は最新情報を提供する事で検索エンジンの注目を集めますし、古い記事は信頼性や歴史的な価値を持ち、アルゴリズムが進化したとしてもページの持つオーソリティは評価され続け、一定の検索順位は確保されると考えられます。

- ニュースなど、より新しい情報が求められる場合。

- 古い記事が確実な情報を提供していない場合。

- 早い時期にインデックスされ上位表示されやすい。

- 情報自体が確立されている場合。

- 検索結果で古い情報が上位に並ぶ場合。

- 古い記事でもユーザーに十分は情報を提供している。

上記で言う古い記事とは、世の中の変遷で変わっていく内容は、新しいものに更新しているという前提です。古い記事であっても常に最新の状態で更新されていて、現時点で通用する記事でなくてはいけません。間違った情報をそのまま掲載しておくと「ユーザーが混乱する」という理由でユーザビリティに欠けているとアルゴリズムに判断されてしまいます。

「新しい記事」と「古い記事」はカテゴリーで分ける

「古い記事」

例えば、健康食品を販売するホームページを新しく作成する場合で考えます。ビタミンやミネラル、鉄分の必要性の理由等は確立されていると言えます。なので、これらの栄養素が体に与える好影響や、不足している場合に、体に現れるマイナスの現象等は、検索してみてもほぼ同じような内容が書かれています。なので、これは古い記事に該当します。

健康食品を扱うサイトの場合ではこのように栄養素に対する基礎知識は記事として重要であり、コンテンツとしてまとめておく方がユーザー側には有益です。しかし記事の性質上競合サイトも多く、検索上位を獲得するのはなかなか難しいです。

なので、より詳しく図解などで解りやすく記事を作成し、基礎知識のジャンルとしてカテゴリー化させておきます。

このカテゴリーの作成は、競合サイトの「古い記事」に対抗するのに、より多くのページ数を確保するためであり、更新作業の利便性も向上します。サブディレクトリ第2階層で作成し、いつでもページ数が増やせるようにしておくという事です。このような事から当初1ページのスタートであってもカテゴリーページの中の古い記事として作成する事をお勧めします。

「新しい記事」

そして新商品などの紹介は、「新しい記事」に分類されるので「古い記事」とは別に販売用のカテゴリーページを用意します。これは単独記事(第1階層)であっても構いませんが、そのあたりはサイト作成者のサイト構成にもよります。

上記をまとめると検索上位表示させるコツは「古い記事」のように記事の内容がほぼ不変であるものと「新しい記事」すなわち「販売ページ」などを別カテゴリーで作成すると言う事です。またこの方がキーワードによって、よりページ間の関連性も強くなり、またページ数を増やす事でロングテールキーワードで表示される回数が増えるはずです。

そして「古い記事」も内容が変わった場合は、常に最新情報に更新します。また競争相手の「古い記事」に対抗するためページ数も増やしていきます。この手法は、店舗・企業サイト、アフィリエイトサイト等、全てに言える事です。

このようにホームページを「古い記事」と「新しい記事」に分けた上で、うまくサイトを肥大化させる事が、サイト全体の価値を上げ、すべてのページを検索上位表示させるコツになります。

上記を総括すると、新サイト立ち上げの際の「サイト構成」自体が今後サイトを育てていく上でも非常に重要な要素になる事が解って頂けると思います。特に初心者さんがサイト作成に挑戦する場合はサイトの設計図を構想してください。

古い記事(不変)と新しい記事(販売/トレンド)は、別カテゴリーで作成せよ!

コンテンツの補足

閲覧する人が限られているような専門的なホームページでなくても、記事中に専門用語が記述されていて一般の人には理解できない事は、サイト作成者が考えているより結構多いはずです。このような場合では記事の欄外に、その言葉の意味をわかりやすく解説する「注釈文」を記述するようにします。この事を「記事の補足」と呼びます。

また、文節、コンテンツ、カテゴリー全体が専門化して解りにくい場合も、別記事でまるごと補足として本文を解りやすくする事はSEO上有利になります。基本的に最低でも中学生が、できれば小学生でもサイトを閲覧して、記事の内容が完全に理解できるようなコンテンツにする事をグーグルはユーザビリティが高いとして高評価する傾向があります。

逆に言うとホームページでは難しい言葉を使わない方が良いという事です。

記事内容は誰にでも解りやすく「問題、悩み」が全て解決しいるか確認せよ!

YouTubeの利用

有益で価値が高く、かつユーザーの利便性に優れるサイトへの外部リンクはSEO上有効であると言う事と同じ意味で、人気が高いユーチューブの動画へのリンクを貼る事も外部リンクとして同じSEO効果があります。

これは閲覧者さんにサイト上の動画を再生して頂ければ、サイト滞在時間が長くなる事も理由のひとつです。

そしてユーチューブを利用した最大限効果のあるのSEO対策は、ご自身でユーチューブチャンネルを作成して、関連動画をサイトに貼り付ける事です。ユーチューブからの直接のアクセスも期待できますし、また広告収入も得る事ができます。今は計画が無い場合でも、将来動画作成、チャンネル作成は視野にいれておいた方が良いです。

ユーチューブはグーグルのプラットフォームなので、SEO効果が高いSNSと言えます。動画ページには概要欄でサイトのリンクや商品の紹介文が掲載できますし、動画のタイトルがキーワードとしてクエリ検索でも表示されるようになります。

まずはご自身のサイトで扱っているサービスをアピールする動画を制作する事から始めてください。ユーチューブ動画はサイトの記事や画像で伝えきれない部分を解りやすく表現できますし、またサイト更新のモチベーションも上がります。

SNSで一番重要なYouTube。まずはチャンネルを作成せよ!

ページ内のキーワード密度

文中のキーワードは自然体で記述する

ページのタイトル部分やH1などのキーワードを記事文中にバランス良く散りばめ、その割合を4%〜6%くらいにするのがSEO上ベストであり、検索で有利になると言われていた時代がありました。

しかし現在ではアルゴリズムの仕様が変更され、キーワードの出現率は検索上位表示結果に関係しないという事がグーグルの正式な見解で明らかなっています。逆にSEOを意識しすぎてキーワードの出現率が必要以上に高すぎた場合にはランキングを操作する目的での故意の施策である見なされ、逆効果になる可能性もあるとされています。

記事を書くコツ

記事を書く際、キーワード自体をあまり気にせず、閲覧者さんに対して解りやすく読みやすい文章を書く事の方が重要だと言えます。文章を要約した文言がタイトルや見出しになるので、必然的に記事にキーワードは記述されるはずです。

記事作成の作業コツとしては、自然体で先に文章を書いてしまって、その記事内容に適合するキーワードを拾って後付けでタイトルキーワードや見出しなどに使います。こうする事により本来記事で訴えたい重要なキーワードが、タイトルの意図から外れる事がありません。当初タイトルキーワードは仮決めして、それに沿って文章を書くと言う事です。

先にタイトルキーワードを決定しまうと、記事を作成しているうちに、本題であるタイトルキーワードから記事内容が逸れていく現象が発生します。特にページタイトルや見出しに対する文章量が多くなるほど顕著にこの傾向が見られます。

このような事を防ぐために私自身も「タイトルキーワードの後付け」を実践しています。

キーワードの連発は逆効果!

ページ上部のキーワード

前項のようにSEOを意識してキーワードを連発して文章を作成する事は検索上逆効果なので、バランスよく文中にキーワードを入れていく事になります。では、どのようなキーワードの記述ほ方法がSEO上有利に働くのでしょうか。

これは文中でのキーワードの位置に関係します。できれば記事を書き出した最初の段階の200文字程度以内にその記事のキーワードを入れるようにします。一般的な記事の書き方のコツのひとつに、「結論を先に書く」という事が挙げられます。サイト閲覧者は何らかの疑問や悩みがあるから検索する訳で、結論を急ぐ場合が多いです。

明確な答えが早く欲しいのです。

なので記事を書く場合は「明確な答え」を先に書き、それに続いて補足するような形で記事を組み立てます。これはサイト作成においてライティングスキルのひとつで、必然的にキーワードが文章の前半部分に記述される事になります。

文章を「全部読んでもらう事」がサイト作成者の目標です。この事でサイト滞在時間が長くなり、ページビュー数も伸び、直帰率は下がります。これらはすべてアルゴリズムがサイトの価値を判断する基準のひとつです。そのためのライティングスキルの基本が「明確な答え」を先出しにするという事です。出オチで全然大丈夫だと言う事です。

トップページでの一番悪い記事の書き出しの例

こんにちは!当サイトの管理人の○○です。このたびはホームページを見て頂きましてありがとうございます。皆様のお役に立てるように頑張って更新をしていきますので宜しくお願いします。

あなたのサイトは、このような出だしで始まっていないでしょうか。上記は最悪な例です。検索者からすれば、よほどの著名人でない限りサイト作成者の挨拶など「どうでも良い」のです。ダラダラとした能書きや前置きは一切必要ありません。結論を先に書いて下さい。ユーザーは一番最初に答えを知る事を望んでいます。話はそれからです。

プロフィールがどうしても必要な場合には各ページでの記述ではなく、別ページを作成して読みたい人だけがリンクで飛んで読めるようにしておけば良いのです。不必要な文章を読者に強要しないという事を実践して下さい。

文末の最悪な例

いかがでしたでしょうか?この記事はあなたのお役に立てたでしょうか?

読み方によっては、相当恩着せがましく聞こえますし、閲覧者はこの問いに答えようもありません。ブログなどでもこのような言い回しを書いている人を多く見かけますが、この文末の文章は書かない方が良いのです。

言いたい事は先に書け!自己満足するな!

内部リンクの質と数

ホームページ内のそれぞれのページは、ページランクに違いがあります。各ページによってグーグルからの評価が違うという事なのですが、このページの価値を内部リンクで受け渡しているという事実があります。

関連性の高いコンテンツ間でのリンクが確立されている場合、そのページの評価が向上する可能性があります。

もともと内部リンクはホームページ内で、関連する記事同士をリンクで繋ぐという事であり、閲覧者さんにとって使い勝手の良いホームページにするためのテクニックです。適切な内部リンクは、閲覧者さんにサイト内を効率的に巡回して頂く事になり、グーグルがサイトの価値を判断する指標である「ページビュー数や閲覧時間」の数値が上がります。

このような内部リンク網が巡らされているサイトは、各ページがリンクによるページランクの受け渡しが自然に行われ、平均的にすべてのページの価値を押し上げる形となります。内部リンクの設置の仕方については、ユーザーの使い勝手を重視するべきで、関連する記事や参照となるページ同士を適切なテキストリンクで誘導する必要があります。

このようにする事でクローラーの通り道も確保する事ができます。またSEOを意識した過度な内部リンクは、マイナス評価になるので、閲覧者さんが使いやすいサイトにするという事を最優先にリンク付けしておけば問題ないです。

内部リンクは閲覧者さんの使い勝手を重視せよ!

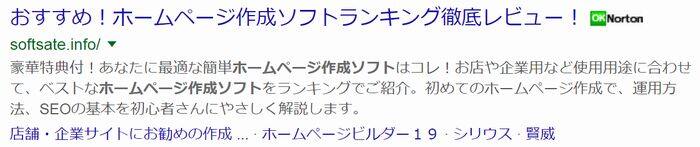

メタディスクリプションのキーワード

下記画像はキーワードを [ホームページ作成ソフト] とした場合のこの当サイトの検索結果です。

※ サイトタイトルは現在変更しています。

画像で解かるように、メタディスクリプション(サイト説明文)スニペットとも呼びますが、検索ワードの部分が太文字で表示されています。スニペットの中にキーワードを適切に入れる事によって、わずかながら検索でクリック率に影響しているはずです。グーグルにスパムと判断されないために過剰な記述は控えた方が良いです。

スニペットは検索者さんがホームページを開くためにタイトル部分をクリックするという行動の判断材料になる重要な文章であり、お勧めとしては2っくらいの関連するキーワードを、検索者が自然に読めるように記述します。

キーワードの選択も重要ですが>クリック率を上げるための記述なので、あなたのサイトのアピールポイントが検索者に伝わるように熟考して下さい。サイトが検索表示されたとき、クリックされるかどうかはサイト説明文にかなりの比重がかかっているものと捉えて、閲覧者さんを引き付ける文章を記述するようにしましょう。

サイト説明文を甘く見るな!ページごとに最適な説明文でクリック率を上げろ!

サイト滞在(閲覧)時間

アルゴリズムが滞在時間を直接的に評価するかどうかはプラットフォームやサイトによって異なり、一部のアルゴリズムは滞在時間を使用してコンテンツの品質や関心度を測定し、ユーザーにとってより興味深いコンテンツを提供するための手がかりとして使用する場合があります。但しこの指標だけが重要視されて検索順位が決定されている訳ではありません。

- サイトの情報量が多い

- 記事がおもしろい

- 他のサイトに無い情報が掲載されている

- 専門的な知識が得られる

- 使いやすいサイトである

- 内部リンクが適切に配置されている

これらの要素はすべてアルゴリズムがサイトの価値を判断する指標と関連しています。要するに閲覧時間が長いサイトは、イコール「有益な記事が多い」「ユーザビリティの高い優れたサイトである」と予想されます。

サイト滞在時間は、サイト制作者自身がサイトを開きっぱなしにするなど、不正に操作できるので現在ではあまり検索結果に影響しないと言われています。しかし他のアルゴリズムとあわせて考えると重要な指標である事は間違いないのです。

ホームページではどうしても [※直帰] が発生します。直帰率を考慮した私のアナリティクス4解析での判断ですが、サイト滞在時間が平均3分程度であれば、コンテンツに問題のない優秀なサイトであると予想しています。

※ 直帰・・検索で開いたページで他のページに移動せず、そのページでサイトが閉じられる事。

あまりにもサイト滞在時間が短いと、それは閲覧者さんがそのサイトに見切りをつけて、他のサイトに移動しているわけですから、このような事がないようにするには今後どのようにサイトを改善すれば良いのかを考えるのがSEO対策です。

関連ページへのリンクでサイトの訪問者を他に逃がすな!

リピートトラフィック

サイトがリピートされるという事は、お気に入りに登録されているか、そもそもロングテールで関連する色々なワードでの検索順位が高いと予想できます。このサイトへのリピート数が検索順位に影響するかどうかは正式に発表されていません。

しかしリピートトラフィックはサイトやコンテンツの品質や信頼性を示す一つの指標としてグーグルは見なしているはずです。アナリティクス4ではリピートトラフィックが検索概要(サマリー)の指標でもありますし、ユーザーが特定のサイトを信頼して繰り返し訪れる場合、何らかの形で検索順位を決定するデータの裏付けとなっている可能性は十分にあります。

検索順位への影響は複数の要因によって決定されるため、単一の要素だけでその影響を特定するのは難しいです。ただリピートトラフィックがコンテンツの品質や信頼性を示す一つの指標として見なされていると言う事と、検索エンジンはユーザーが興味を持ち、価値を見出しているサイトをより高いランキングに表示しようとする傾向があるのは間違いないです。

この指標に関しては、サイトをどのように改善するかと言う具体的なピンポイントでの対策は漠然としていますが、最終的には他の指標と同じでユーザビリティが高く、有益な情報の掲載がサイト作成に優先されるという事に尽きると思います。

お気に入りに登録してもらえるようなサイト作りを目指せ!

サブディレクトリとカテゴリー化

記事のディレクトリによるカテゴリー化とは

検索エンジンはサイトの構造やコンテンツの構成を解析している事から、サブディレクトリでコンテンツをカテゴリー化してサイトのユーザビリティを高める事はアルゴリズムがサイトを高く評価し検索順位で有利になる事につながります。

サブディレクトリとは、サーバーでindex.htmlファイルが置かれている階層にディレクトリ(フォルダ)を作成して、その中に関連ページである記事をまとめて配置/構成して、カテゴリーページとして記事を運用する事です。

当サイトで例を挙げますと、今読んで頂いているこのページは、トップページであるindex.htmlファイルが置かれている階層に、「SEO対策実践編|サイト上位表示の条件100項目」というフォルダを作成し、その中の1ページ目の記事として配置しています。このページはフォルダを介してトップページと「親子関係」になると考えて下さい。

なので、この当ページは「検索表示で優位になる内部SEOの条件」というページタイトルで、第2階層になります。トップページが第1階層で、その階層に作成したフォルダの中なので第2階層という事です。

「検索表示で優位になる内部SEOの条件|店舗・企業ホームページ作成」

- 検索表示で優位になる内部SEOの条件|店舗・企業ホームページ作成

- 検索表示で優位になる外部SEOの条件|店舗・企業ホームページ作成

- 検索表示で不利になる内部SEOの条件|店舗・企業ホームページ作成

- 検索表示で不利になる外部SEOの条件|店舗・企業ホームページ作成

- SEOその他の注意事項-6項目

上記のようなページタイトルでこのカテゴリーページは5ページの記事で構成されています。そしてカテゴリー内のそれぞれのページはすべてグーグルアルゴリズムに関係する記事だとお解り頂けると思います。このように関連する記事をまとめてカテゴリー化し、同じフォルダの中に納める事をサブディレクトリでのカテゴリー化と呼びます。

カテゴリー化は「情報設計」とも呼ばれサイト構成の基本です。

記事をカテゴリー化するメリットその1

ホームページを更新していくとページ数が増えていきます。通常であればサイトのコンテンツバーまたはグローバルメニューバーの数は6っくらいが限界で、この場所はトップページを含め重要なコンテンツのリンクが配置されているはずです。

このグローバルメニューに入りきらない情報は、サイドメニューなどに配置する事になると思います。しかし、それぞれのページが単体の「第一階層」のページであれば、これもおそらく15〜20ページくらいが限界であると考えられます。

それ以上単体のページが増えると、記事を探す上でユーザーにとっては大変使いにくいサイトになってしまいます。

ページ数が多くて有益な情報が満載であっも、どこに何が書いてあるかが解りにくいサイトは使いづらくなります。閲覧者は「記事を探す」という面倒臭い行動をとってくれません。この場合サイトは閉じられてしまうのです。

このような事から単体でページを配置する替わりに、フォルダでカテゴリー化するという事です。カテゴリー化されたコンテンツは、ユーザーにとって使いやすいはずです。これは構造化されているとも表現されますが、サイトが階層化されていてる方がグーグルの評価も高くなり、またクローラーがサイトを巡回しやすく [※インデックス] にも有利です。

※ インデックス・・新しいページがグーグルのデータベースに乗ること。

記事をカテゴリー化するメリットその2

記事をカテゴリー化するもうひとつのメリットはキーワードが強くなるという事です。

第二階層のそれぞれのページにページタイトルが記述されています。それらの記事群のページタイトルの代表として、サブディレクトリのフォルダのカテゴリータイトルがあるわけです。もちろんカテゴリーの説明文も記述されています。

このためタイトル内のキーワードが強調され、色々なキーワードで検索されるようになります。カテゴリー内のページが増え情報量が多くなると、カテゴリーの価値が高くなり、カテゴリーの価値が高くなるとサイトの価値も高く評価されます。

また、ホームページ作成の初期段階で、このようなサイト構成の構想を明確に立てておく事で、後々の更新作業が大変やりやすくなります。その方法としては、あらかじめ紙上でホームページの地図を描くのが最も有効な手段です。

このようにサブディレクトリでコンテンツをカテゴリー化する事は非常にメリットが多いので、実践で必ず速い段階で作業するようにしてください。これは後々でページの階層を変更するとURLが変わりページの価値が0になってしまうからです。

将来のサイト階層を予想せよ!サイト構造はSEOの命!

表示タイトル前半部分のキーワード

前半部分のキーワード

グーグルで検索され、検索結果で上位を狙うためにはキーワードが重要である事はすでにお伝えしています。SEO対策の最も重要な部分です。またこのキーワードは、[タイトル][H1][H2]で関連して記述されていなければ意味がありません。

通常タイトル等は、検索結果のリンク表示ですべて表示されるために28文字程度にまとめる必要があります。長すぎるとタイトル等の途中で切れて表示されてしまうからです。この制限のなかでより効率良く検索されるための手法があります。

検索表示のルールは、サイトの価値を判断するクローラーがタイトル等の文字列の先頭にある文字を優先的に読み込み、その記事中にあるキーワードと照らし合わせて、どのようなキーワードで検索表示させるかを決めていると言う事です。なので、検索ユーザーが検索窓に打ち込む言葉(キーワード)をタイトルやH1の先頭に配置するという事が重要になります。

店舗のキーワードの考え方

ホテル、旅館、学習塾、ヘヤーサロン、飲食店、ガソリンスタンド、これらのホームページでタイトルで一番重要になるキーワードは何かお解りでしょうか?地名、駅名です。検索者はサービスそのものよりも、場所そのものが優先的に重要になる場合が多いです。その地域の範囲で自分に最適なサービスを検索で探していると言えます。

それでは一番重要でないキーワードは何かを考慮すると、それは店舗名だという事になります。店の名前が解っている場合ならユーザーは店舗名で検索します。ユーザーが検索窓に打ち込むキーワードの順番は、「地域→サービス→特徴」となる事が多いです。ホテルで例を挙げますと、「京都駅近 ビジネスホテル 格安 ホテル○○」となるわけです。

このホテルの場合で悪い例となるのは「○○ホテル 格安ビジネスホテル 京都駅近」としてしまう事です。「ホテル」を、塾やヘヤーサロンなど、あなたの業種に置き換えてみて下さい。あなたのお店の名前など誰も知らない事が基本になるのです。ホームページの作成とは「検索キーワードで集客」しているのだと言う事を再認識してください。

どうしても自分のサイトを持つ事になると、店の名前をアピールしたいと考える人が多いため、この順番を間違える人が非常に多いです。新規個人店舗の場合なら、おそらくあなたの店の名前を検索で記述する人は限りなく0に近いでしょう。

よほど知名度のある法人グループチェーン店などは、また別の考えがありますが、個人店舗のホームページの場合では、ほとんどの場合地名が優先されるのです。タイトルで文字列の最後に店名を記述しておけば、H1に店名は必要ないくらいです。文字数制限のある中それよりもっとお客さんにアピールできるキーワードがあるはずなのでそちらを優先します。

当サイトの例で考えると、タイトルは「ホームページ作成ソフト シリウス2で店舗・企業サイト作成」で、地域性がないので地名は入っていません。当然このサイトは全国規模で情報を提供しているのでこれで正解なのです。

あなたの顧客となる人物が検索窓にどのような言葉を打ち込むのかを知るために、お客さんの気持ちになって実際に自分自身で自分の店舗を検索してみて下さい。その言葉の性質を考慮した文言がタイトルの先頭に配置すべきキーワードです。

店舗サイトでは地域名のキーワードを前半で記述せよ!

文章、記事中のリンク

記事中のアンカーテキストを、リンク先の内容と関連したキーワードで記述することはSEO対策として有効です。これは記事中で他のページにリンクさせると、ユーザーが関連する情報に簡単にアクセスできる事でサイト全体の利便性が向上するからです。また、内部リンクはページ間の関連性を示すので、検索エンジンがサイトをクロールしやすくなります。

SEO効果を得るためのアンカーテキストの条件

- アンカーテキストに目標となるキーワードが含まれている事

- アンカーテキストがリンク先の記事の内容を要約している事

文章の例・・・個別指導塾をアンカーテキストにする

塾講師にとって、成績向上・志望校合格のときの「先生ありがとう!」は私達にとって、もっともやりがいを感じる瞬間です。親御様には個別指導塾の良さを理解して頂き、お子様の成績向上を目指して頂ければと感じています。生徒達が社会で役立つ大切な事を教えてもらって「ありがとう」と思ってくれる。そんな塾をめざしています。

個別指導塾のリンク先で「個別指導」について解りやすく解説した文章を記述します。このようにアンカーテキストとリンク先のコンテンツの関連性が高い程SEO効果も高くなります。この例では「個別指導」が検索対象キーワードで、記事中のテキストをリンクにするとクローラーはそのリンクの前後関係の文章を勘案してキーワードとして強く認識します。

そして、そのリンク先で「個別指導」を詳しく解説したページがある事がSEO対策になります。またこの時一番気を付けたいのが「詳しくはこちら」のように、あいまいな意味の無いテキストをリンクにしない事です。

個別指導について詳しくはこちらから!

個別指導について詳しくはこちらから!

外部からの被リンクにはSEO効果がある事はご存知かと思いますが、今回解説している内部リンクも、リンク先のページの価値を高める効果があります。この効果を発揮させるために記事中アンカーテキストが有効になると言う事です。

あなたが作成しているホームページのあるページで専門用語が記述されていたとします。その語句をアンカーテキストでリンクにして、難しい言葉を解りやすく詳しく解説したページを作成していくという事です。

このようにする事で、読者もあなたのホームページ内で疑問が解決し、この事があなたのホームページからの離脱率を下げる事にもつながります。またグーグルは、このような施策をユーザビリティがあると判断し、そのページの価値を高く評価する傾向があります。内部リンクテキストは一石二鳥三鳥にもなる重要なSEO対策であるという事です。

画像をリンクにして関連ページに飛ばす事もできますが、グーグルは画像の意味、内容を正確に理解、把握できません。リンクが「重要なキーワード」となる場合はなるべくテキストリンクにして、記事本文中から飛ばすようにして下さい。

正しく記述したアンカーテキストはリンク先のページの価値を高める!

リンクの場所によるSEO効果の違い

アンカーテキストの設置場所によってSEO効果が変わります。サイト内のリンクは次のような場所が考えられますが、やはり記事中のテキストリンクが一番強力です。もちろんメニューリンクもリンク先の記事内容を要約したテキストにします。

- コンテンツ内本文のリンク [アンカーテキスト]

- グローバルメニュー

- ヘッダー画像(ヘッダーバナー)のリンク

- サイドメニュー

- フッターメニュー

記事中のリンクテキストはキーワードに注意!

コンテンツの見直し、再編集

時代の経過とともに新しい情報はネットやSNSを通じてラットレースのように目まぐるしく変化していきます。今この瞬間の情報は、明日にはスグに古くなる事もあります。あなたのサイトでも発信している情報が知らず知らずのうちに古くなっていて時代にマッチしなくなっている可能性があります。積極的に更新していくようにしましょう。

このようなタイムリーなサイトの更新をグーグルは高く評価する傾向があります。またユーザビリティも向上しますし、思わぬキーワードが検索でヒットする可能性もあります。特に時事ネタを扱うサイトではこの傾向が検索で強く現われます。

最新情報はいち早く更新!

サブドメイン・サブディレクトリ中にキーワード

関連サイトを作成する場合、サブドメインまたはサブディレクトリで運営するのが一般的です。ひとつのサイトの中のページ群をサブディレクトリ(フォルダ)で構成するカテゴリー化がSEO上有利である事は既にお伝えしています。

私の経験から、サブディレクトリのフォルダ名、すなわちURL中の文字配列に存在するキーワードがSEOに影響が高いという認識があります。URLなのでアルファベット小文字、英数字、記号になる訳ですが、なるべくそのカテゴリーのトップページのタイトルを英語に翻訳してフォルダ名として下さい。要するにURLとカテゴリーのキーワードを紐付ける訳です。

またサブディレクトリはそのページ群の価値が高くなった場合、サイトのページランクを押し上げる働きがあるので、サイト全体のSEO対策として強力な武器になります。特にビックキーワードで勝負する場合、この相乗効果を利用して下さい。

次に複数の関連サイトを作成してメインサイトへのリンクによる効果でSEO対策とする事は有利であるかと言う事についての私の見解です。これらのサイト群はサテライトサイト[衛星サイト]と呼ばれ、ネット上でごく一般的に見られます。

グーグルは複数サイトの関連性について、サブドメインよりもサブディレクトリを優先しているはずです。なので私はサブドメインを一切使っていません。これは、サブディレクトリの方がメインドメインとの関連性が高いためです。そしてそもそも関連性の高い別サイトを作成するより、その記事自体をカテゴリー化した方がSEOでは有利であると考えています。

関連サイトとしてブログを運営し、SEOとしてメインサイトと紐づける場合がありますが、私なら経験上そのブログの記事をメインサイトでカテゴリーページとして運用します。個人運営では「ひとつに集中」した方が良い結果を得ています。

このような事から「別ドメイン、サブディレクトリ、サブドメイン」にかかわらず、複数サイトのキーワードのリンクによってメインサイトの評価を高くしようとする施策は慎重にするべきです。記事ネタが乏しい場合に無理にサテライトサイトを作成する事は、ユーザビリティに優れるサイト作成をすると言う目標に対して本末転倒になってしまいます。

サイト構成の拡大はサブディレクトリで作れ!

Whois情報の公開

ドメイン取得の際の設定で、ドメインの所有者、利用されているサーバーなどがWhois情報と呼ばれています。この情報はドメインを設定した時点で、誰でも[whois情報検索]で知る事が出来ます。大企業などは、電話番号、住所、問い合わせ担当の名前まで表示させている事もあり、表示内容は「ドメインの取得者」が設定できる仕組みになっています。

レジストラ(ドメイン取得会社)では、個人情報の漏洩を防ぐために代理公開と言って、ドメイン取得者の個人情報の替わりに、ドメイン会社の情報を表示させる事が可能です。SEOに対する有利性を考慮すると、このレジストラの代理公開を利用しないで、サイト作成者の個人情報を公開したほうが、少なからずSEO対策としては有利になります。

またWhoisで個人情報を公開する場合虚偽の情報公開はペナルティの要因になる可能性があるとグーグルで公表されています。ドメインのWhois情報は代理公開か、または明確な個人の情報を記述するようにして下さい。

虚偽の情報公開はダメ絶対!代理公開で問題なし!

関連性のある外部サイトへのリンク

外部へのリンクは一般的に自分のサイトから他のサイトへ飛ばれてしまうというデメリットを感じます。またサイトの価値をリンク先のページに受け渡してしまうと言うマイナスのイメージもありますが、これらはどちらも間違いです。

閲覧者さんに有益で適切な発リンクはSEO対策になります。

外部へのリンクで「ジュースを渡す」と言う表現を使う事から、外部リンクで自分のページの価値が減少すると考えている方が多いですが、これが間違いでジュースを渡すのではなく、「ジュースを伝える」と認識してください。有益な外部リンクにはデメリットはないですし、もちろんジュースを伝えられた被リンク側サイトはSEO効果を期待できます。

例としてあなたが「ダイエット」についてのサイトを運営しているとします。そして他のサイトを参照していると興味深いヨーグルトダイエットに関する良い記事があり、ユーザーにその記事を紹介するために外部リンクを付けたと仮定します。

ヨーグルトダイエットページへの外部リンクの影響

- リンクされた側は被リンクとなりジュースを受けSEO的に有利になります。

- あなたのサイトは発リンクによりそのページの価値を伝えた。

この外部リンクで誰も損はしません。それではあなたのメリットは何かと言う事になります。

ユーザーにとっては「あなたのサイトの発リンク先」で有益な情報を得たという理由でメリットがある事を感じます。その結果あなたのサイトのユーザビリティの価値を高く評価する事になります。サイトを閲覧しているユーザーの体感としては、サイトの「記事本文中」でも、「記事中のリンク先」でも有益な情報を得るという事については変わりないのです。

あなたのサイトでヨーグルトダイエットについても知る事ができたので、閲覧者に感謝されます。そのリンク先のヨーグルトダイエットの記事はあなたが厳選したページで、あなたが実際に興味を持った良い記事であるわけですから。

あなたのサイトを見れば、「関連した良い記事にも出会える」と認識される事はSEO効果があると言えます。

またグーグルはリンクの方向(被リンク、発リンク)だけを認識しているだけではなく、ヨーグルトダイエットというキーワードをあなたのサイトに関連付けます。これはヨーグルトダイエットというキーワードであなたのサイトが検索で有利になる可能性もあると言う事です。リンク先がスパムサイトでもない限り、最低限この外部リンクによる損失はないのです。

これはあなたのサイトの発リンク先が良質なサイトで専門性、信頼性が高い場合は、ユーザーにメリットのあるサイトだとグーグルに判断され、あなたのサイトの信頼性も高くなると言う事です。もちろんこのような恩恵が受けられるのは発リンクするサイトの情報量が充実している必要があります。また発リンクが異常に多いことはマイナス要因になります。

このように一般的に「発リンクは損ばかり」と誤認識されている方が現在でも多いと思いますが、全く逆であるという事です。「関連記事」や「補足サイト」として、良質なサイトへの発リンクはSEO効果が高いとされています。

そもそもグーグルはリンクジュースついて、その存在を公式に認めている訳ではありません。このジュースと言う概念はネット上のSEO関連の記事で広がっただけであり、逆にグーグルは否定的な考えを持っています。

グーグルのジョン・ミューラー氏は、Xでリンクジュースについて以下のように発言しています。

I’d forget everything you read about “link juice.” It’s very likely all obsolete, wrong, and/or misleading. Instead, build a website that works well for your users.

直訳

あなたが「リンクジュース」について読んだことはすべて忘れた方が良いです。おそらくそれはすべて時代遅れであり、間違っており、誤解を招くものである可能性が非常に高いです。代わりに、ユーザーにとって適切に機能する Webサイトを構築してください。引用元:John Mueller [Google Search Advocate]-X

厳選した良質関連サイトには積極的に発リンクせよ!

コンテンツに対するHTMLタグの割合

サイト作成ソフトを使っていると、簡単にテキストを装飾する事ができます。しかし過剰にソースを使う事は避けた方が良いです。装飾機能を乱用するとHTMLタグの割合が高くなり、少なからずともソースの記述ミスにより、SEOでマイナスの要因になる可能性もあると言う事です。ただ、タグの割合が少ないと次のようなメリットがあります。

- 単純なソースはサイトが軽くなる

- ページの更新がしやすい

- グーグルはサイトの表示速度を計測し監視している

- コードをミスする割合が減る

- 表示崩れが発生しにくく、発生しても原因を突き止めやすい

基本はユーザーが読みやすくて解りやすい記事を軽いソースで記述するということです。

ワンクリックで装飾タグが付けられるので、記述ミスは少なくなりますが、ついつい使い過ぎになる事が多く見られます。太文字や色文字、枠(テーブル)を連発しないようにしましょう。装飾の乱用はかえって記事が読みにくくなります。特に画像関連のパーツ機能を乱用すると表示の遅延やレイアウトシフトの原因になることがあります。

レイアウトシフトとはサイトが読み込まれている最中に、画像などが後から挿入されることで、ページ上の要素が正規の表示範囲から予期せず一瞬ずれたり移動したりする現象です。これはユーザーが記事を閲覧したり、リンクをクリックする際に誤操作を引き起こす可能性があり、ユーザビリティに欠けるとグーグルに判断されSEOに悪影響を与えます。

なるべく手打ちは避けるようにし、タグは「作成支援サイト」の例をなるべくコピーして利用します。よく使う文字装飾などはテキストエディターにまとめておくと便利です。特にテーブル枠は表示崩れが無いように確認しながら記述します。

ユーザーが読みやすいテキストを最低限のHTMLで表示せよ!

メタ・ディスクリプション [サイト説明文]

メタ・ディスクリプションのキーワード

メタ・ディスクリプション(サイト説明文)内のキーワードは、以前は検索エンジンのアルゴリズムにおいて重要視されていましたが、現在ではその影響は低下しています。また、スパム行為やブラックハットSEOの排除に力を入れる検索エンジンの取り組みもあり、過剰なキーワードの使用や不自然な文言は逆に検索順位を下げる可能性があります。

そのため、メタ・ディスクリプションを記述する際には、キーワードのバランスと自然な文章の流れを重視し、検索者にサイトの内容が予想できるような情報を記述することが重要です。キーワードの適切な使用は依然として重要ですが、単にキーワードを詰め込むのではなく、検索者にサイトの要点がわかりやすく興味を引く記述が必要です。

クリック率において間接的なSEO対策の要素であるサイト説明文

メタ・ディスクリプションは、ユーザーに検索結果をクリックするかどうかを決定させる重要な要素です。あなたがグーグル検索を利用した時の事を考えて下さい。検索結果の表示で自分が探している内容に近いサイトを探す場合、サイト説明文に目を通した経験があると思います。ユーザーは検索1位だけをクリックしている訳ではないはずです。

サイト説明文の書き方によっては、上位表示されているサイトよりクリック率がアップする事もあります。またクリック率がアップする事は間接的に検索順位が上がるのと同じSEO効果を得る事ができるため重要なSEO対策と言えます。

サイト説明文はアクセス数を増やす重要な役割があるので、手を抜かず閲覧者の目を引く文章を考えて下さい。もちろんトップページだけでなく、下層ページやカテゴリーページにおいても、それぞれのページの内容に適合した記述が必要です。

現在では「検索キーワード」と「説明文のテキスト」が一致するとその語句が太文字で表示されます。

サイト説明文は検索タイトルのコマーシャル!

リスト構造 [リストタグ]

リスト構造とはリストタグを使った箇条書きの事で、アルゴリズムに重要なキーワードを効率的に認識させるのに有効とされています。文章を改行などで順番に並べるのではなく、この効果はあくまでもリストタグを使う必要があります。

リストタグ |

チェックマークリストタグ |

数字付きリストタグ |

|---|---|---|

|

|

|

|

HTML

<ul> |

HTML

<ul class="li-check"> |

HTML

<ol class="ol-circle"> |

記事を作成していると、箇条書きで文章の要素を羅列した方が理解しやすいことはよくあります。この場合リストを利用するとクローラーもリスト内のキーワードを認識しやすく、まとまりのある記事であると理解するわけです。

リストタグで解りやすく!記述にはキーワードを適切に!

メタ・キーワード

メタ・キーワードはヘッダー部分に記述するキーワードの羅列で、読者の目に触れる事はなく、主にグーグルにキーワードを知らせるために存在していました。現在グーグルはここに記述されるキーワードを完全に無視しています。その理由はこの記述でスパムが横行した事と、サイトに関係の無いキーワードを羅列するサイト作成者が増えたからです。

なので、記述の有無は検索結果に対して何の影響もありません。もしページのキーワードのメモとして残して置くのであれば、ページに適合した正しいキーワードを3っ程度記述しておいて下さい。その記述する順番に意味は発生しません。

当カテゴリーのヘッダー部分 メタキーワードの例

<meta name=”keywords” content=”外部SEO対策,内部SEO対策”>

取り合えず記述するならページのキーワードを3っ程度で!

グーグルアナリティクス4 [GA4] ・グーグルサーチコンソール

グーグルの解析系ツールに登録するだけでSEO効果があるというのは迷信です。ツールの利用で検索順位に恩恵はないですが、SEOの基本要素が理解できるようになる点では、間接的にSEO対策となるのは間違いありません。

アナリティクス4のサマリー(検索概要)では解析の基本になる要素があります。その要素でグーグルがあなたのサイトの何を見ているかが解ります。これらのツール無しではSEO対策は始まりませんので是非登録しておきましょう。

| セッション | 期間内の総合計アクセス数。 |

|---|---|

| ユーザー | 期間中に1回以上のセッションを開始したユーザー数。 |

|

ページビュー数 |

閲覧されたページの合計数。 |

|

ページ / セッション |

セッション中に表示された平均ページ数。 |

| 平均セッション時間 | サイト滞在時間の平均 |

|

直帰率 |

当初のアクセスの1ページだけのセッションのパーセント数。 |

| 新規セッション率 | 全セッション中、新規でサイトに訪れた人の割合 |

グーグルのツールはとにかく使いまくれ

サイトマップ XML Sitemaps

ココで言うサイトマップとは、ホームページ上での閲覧者のためのサイトマップではなく、グーグルにサイト構造を伝えるためのXMLサイトマップの事です。このファイルの中身はURLの記述が並び、サイトの構造、構成が解るようになっています。サーチコンソールでXMLサイトマップを送信する事でグーグルにサイト構成を認識させます。

グーグルがサイト構成を認識する事で、検索クローラーが効率よくサイトを巡回する事ができ、新しく記事を更新した場合などでも見つけてもらいやすくなります。この際キーワードが適切に記述されている場合、グーグルに正確なサイト情報を収集させることが可能になり、より精度が高い検索結果をより早く表示させることができるようになります。

[サイトマップ送信ファイル名・・・sitemaps.xml]

シリウス2で作成したXML Sitemapsの例

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

<url>

<loc>https://softsate.info/</loc>

<lastmod>2024-04-21</lastmod>

<changefreq>daily</changefreq>

<priority>1.0</priority>

</url>

<url>

<loc>https://softsate.info/benefit/</loc>

<lastmod>2024-04-21</lastmod>

<changefreq>daily</changefreq>

<priority>0.7</priority>

</url>

<url>

<loc>https://softsate.info/benefit/entry132.html</loc>

<lastmod>2023-10-10</lastmod>

<changefreq>daily</changefreq>

<priority>0.5</priority>

</url>

<url>

<loc>https://softsate.info/benefit/entry133.html</loc>

<lastmod>2024-02-06</lastmod>

<changefreq>daily</changefreq>

<priority>0.5</priority>

</url>

<url>

<loc>https://softsate.info/benefit/handover.html</loc>

<lastmod>2023-11-09</lastmod>

<changefreq>daily</changefreq>

<priority>0.5</priority>

</url>

以下続く

・

・

</urlset>

グーグルにサイト構成を教えろ!

国内サーバーの利用

レンタルサーバーの費用を節約するために無料サーバーや海外サーバーを利用する手段も考えられますが、これらの利用は止めておいた方が良いです。費用の節約というメリットを超えるデメリットが多すぎるからです。

- ありえない程FTP転送が重い。

- 容量が極端に小さい。

- グーグルが重視するサイト表示速度が遅い。

- PHPが使えない事が多い。

- 無料サーバーの広告が表示される。

- サーバーが認識している時間と時差が生じる。

- 転送のレスポンスが遅くなる。

- サイトの表示スピードが遅くなる。

- 多言語環境でメールの日本語部分が文字化けする。

- サポートは英語表記になる場合が多い。

グーグルはコンテンツの言語を把握するために「サーバーの位置」を認識しているので、日本で日本語のサイトを作成するなら日本にサーバーがある会社を利用してください。日本のサーバー会社の例で、さくらサーバーでは初期費用無料でPHPに対応しているライトプランが月額121円〜です。サイトのオーナーになる以上この金額程度なら支払う価値はあります。

無料はダメ!安いのもダメ!海外はダメ!サーバーをケチるな

![[SIRIUS2] 当サイト動画解説レビューページ!](../img/link-card.jpg)

![SEO対策実践編 [プラス6項目]](../img/26372052_s.jpg)